E3-3. L’état intervient pour soutenir la croissance

SCIENCE ECONOMIQUE

E3 : LES INTERVENTIONS DE L’ETAT DANS LES EDM

E3-3. L'Etat intervient pour soutenir la croissance

|

Ce que dit le programme : Comment les agents économiques se financent-ils ?

-Comprendre que le financement consiste à couvrir des besoins de financement par des capacités de financement. -Comprendre que le taux d’intérêt–à la fois la rémunération du prêteur et le coût du crédit pour l’emprunteur–est le prix sur le marché des fonds prêtables.

-Savoir que le revenu disponible des ménages se répartit entre consommation et épargne et qu’ils peuvent dégager des besoins ou des capacités de financement.

-Savoir ce qu’est l’excédent brut d’exploitation et comprendre que les entreprises se financent par autofinancement et financement externe (emprunts bancaires et recours au marché financier, en particulier actions et obligations). -Savoir que le solde budgétaire résulte de la différence entre les recettes (fiscales et non fiscales) et les dépenses de l’État;

- Comprendre que le déficit budgétaire est financé par l’emprunt et savoir qu’une politique de dépenses publiques peut avoir des effets contradictoires sur l’activité (relance de la demande / effet d’éviction)

|

|

Ce que dit le programme : Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ? -Connaître les fonctions de la monnaie et les formes de la monnaie.

- Comprendre comment le crédit bancaire contribue à la création monétaire, à partir du bilan simplifié d’une entreprise et de celui d’une banque.

- Comprendre le rôle de la banque centrale dans le processus de création monétaire, en particulier à travers le pilotage du taux d’intérêt à court terme sur le marché monétaire, et comprendre les effets que ces interventions peuvent produire sur le niveau des prix et sur l’activité économique.

|

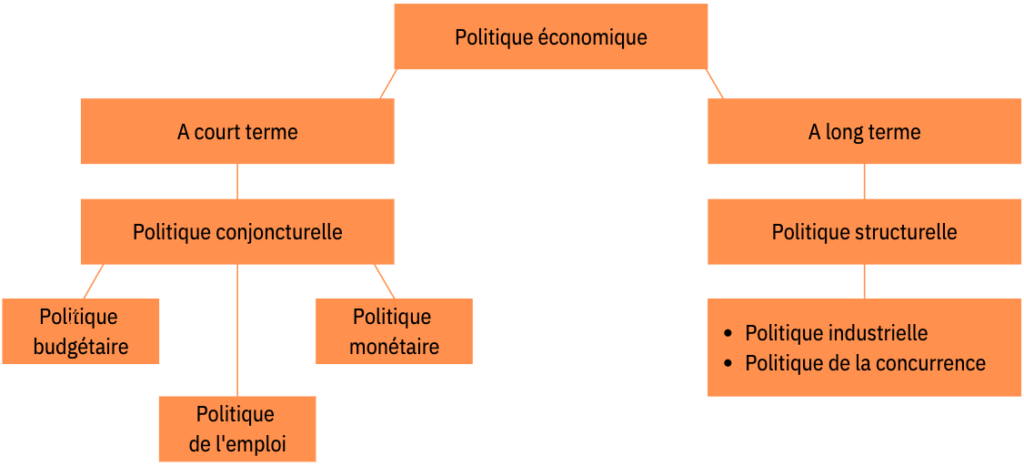

La politique économique désigne l'ensemble des décisions prises par les gouvernements pour réguler l'économie. La politique économique s'appuie sur des outils spécifiques (ex : le budget), mais peut également réguler par la loi.

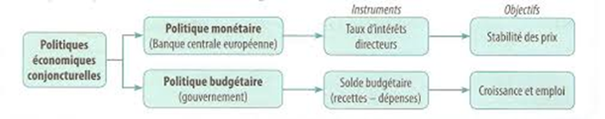

Dans les politiques économiques, on distingue les politiques conjoncturelles et les politiques structurelles.

La politique structurelle est une politique à moyen et long terme. Elle cherche à orienter les structures économiques par la redistribution, la construction de services collectifs, la politique industrielle, la fiscalité et le cadre légal des activités économiques.

La politique conjoncturelle* tente de réaliser des objectifs à court terme autour de 4 grandes variables qu'il s'agit d'équilibrer (« carré magique ») : croissance, chômage, inflation et BC. La politique conjoncturelle se décline en politique monétaire et politique budgétaire.

DOCUMENT 1 : Le « carré magique »

Les politiques structurelles s’inscrivent dans le moyen et le long terme : les décisions prises ont un horizon de plusieurs années. Par exemple, la réforme de la formation professionnelle, la politique industrielle ou la politique fiscale. Par exemple, parmi ces politiques structurelles, il existe une politique de l'environnement qui consiste à mobiliser des acteurs et des institutions pour résoudre des questions écologiques posées par notre modèle de croissance.

En revanche, les politiques conjoncturelles ont une visée à court terme (1 ou 2 ans) : leur but est de répondre à la « conjoncture économique », souvent de manière « contracyclique » (une réponse à une hausse forte des prix du pétrole, le chômage partiel pour une pandémie, etc …).

Dans le cadre de cette section, nous nous intéresserons uniquement aux politiques conjoncturelles dans lesquelles nous repérerons la politique budgétaire (E331) et la politique monétaire (E332).

E331 : Agir par les dépenses publiques (la politique budgétaire)

A) Qu’est-ce que le budget de l’Etat ?

Le budget de l'État* retrace, pour une année, l'ensemble des dépenses et des recettes de l'État.

Les dépenses publiques* sont l’ensemble des dépenses réalisées par les administrations publiques. Leur financement est assuré par les recettes publiques (impôts, taxes, et cotisations sociales) et par l’excédent public.

Dessine-moi l'éco : L'élaboration du budget de l'Etat :

https://www.youtube.com/watch?v=TQkuaDfjmyU

Le budget de l'État retrace les recettes et les dépenses de l'État :

- les recettes (ou ressources de l'État) sont principalement des recettes fiscales qui proviennent des impôts et des taxes.

- les dépenses (ou charges de l'État) comprennent les dépenses de personnel, de fonctionnement, d'intervention (dépenses pour la mise en oeuvre des politiques publiques), des dépenses d'investissement et les dépenses liées au remboursement des intérêts de la dette publique.

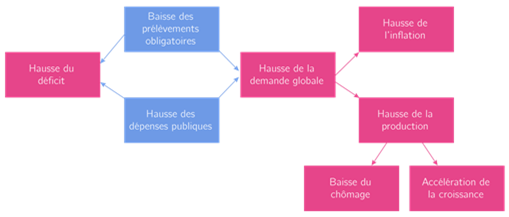

Le déficit public* correspond à un solde annuel négatif du budget des administrations publiques. Les dépenses sont alors supérieures aux ressources. À l’inverse, si les ressources étaient supérieures aux dépenses, on parlerait d’excédent public.

Contrairement au déficit public, la dette publique* n’est pas un solde de budget mais correspond à l’ensemble des engagements financiers pris sous forme d’emprunts par l’État, les collectivités publiques et les organismes qui en dépendent directement. La dette française s’élevait, début 2024, à 3 159,7 milliards d’euros, soit environ 112 % du PIB, selon l’INSEE.

Bilan : https://www.youtube.com/watch?v=XznHhP-fNtU&t=17s

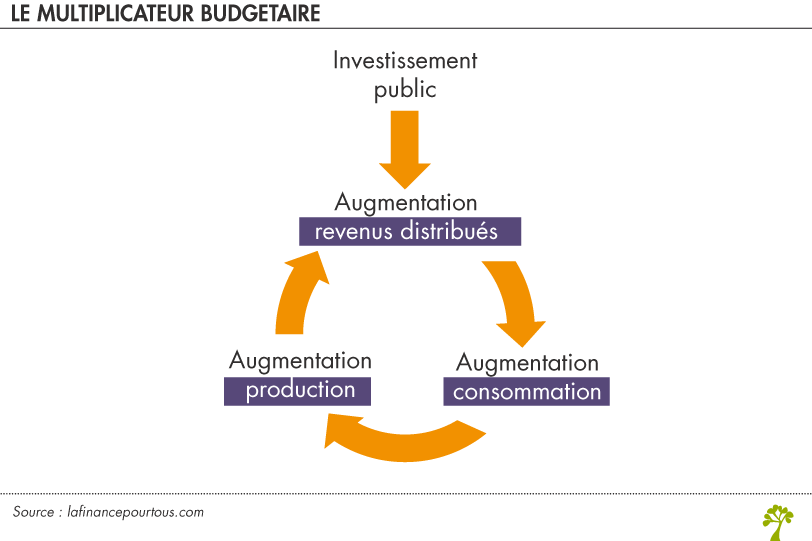

B) Comment la politique budgétaire peut-elle agir sur la conjoncture ?

La politique budgétaire* correspond aux modalités d'utilisation des dépenses publiques en fonction de certains objectifs.

Les dépenses publiques irriguent l'économie via plusieurs canaux :

- Soutien direct à la consommation des ménages : revenus de transferts, aides sociales dont minima sociaux, allocations spécifiques, subventions pour encourager certaines consommations, crédits d'impôts, aide au logement, ... Ces aides contribuent aussi à la réduction de la pauvreté.

https://www.youtube.com/watch?v=Hjfatr9F7MQ

- Soutien direct à la production : subventions sur objectifs, baisse de la fiscalité sur certaines activités économiques, soutien à la création d'emplois particuliers, crédits d'impôts en faveur de l'investissement, subvention à la localisation, ...

https://www.youtube.com/watch?v=lRZ3Y9DW6DA

- la production de services collectifs : en France, ils sont souvent gérés par des administrations ou certaines missions dévolues aux entreprises publiques au nom de l'égalité de traitement des citoyens : éducation nationale, hôpitaux, police nationale, armées, tribunaux, transports, énergie, ...

https://www.youtube.com/watch?v=CcoVokM7wE0

- aides au financement de la sécurité sociale : si le financement de la SS est par principe assuré par les cotisations sociales (cf R1), les déficits des différentes caisses justifient un soutien important des dépenses publiques pour assurer le fonctionnement de la redistribution.

https://www.youtube.com/watch?v=FAaCmq70l8Y

Ces actions permettent d'agir sur la conjoncture économique ; elles ont des effets qui vont déterminer le choix de la politique budgétaire à mener.

C) Relance ou Rigueur budgétaire ?

La politique budgétaire consiste à utiliser le budget de l’État pour agir sur la conjoncture. Elle peut être utilisée dans deux situations opposées :

- 1) En période de ralentissement de la croissance ou de crise, elle va servir à soutenir l’activité économique par l'augmentation des dépenses publiques. On parle de politique de relance budgétaire. La reprise économique induite doit permettre une hausse des recettes qui limite le déficit public.

2) Au contraire, dans les phases de forte croissance, pendant lesquelles la surchauffe de l’activité économique peut provoquer de l’inflation (hausse des prix), elle permet de freiner l’activité en réduisant les dépenses publiques. C'est également une politique qui tente de réduire le déficit et la dettes publics. On parle de politique de rigueur (ou austérité) budgétaire.

Dessine-moi l'éco : Austérité ou relance, comment ça marche ?

https://www.youtube.com/watch?v=rgiUVuzGxe0

La politique budgétaire : https://www.youtube.com/watch?v=MaXjsYE2hyY

Qu'est-ce qu'une politique budgétaire ? monétaire ?

https://www.youtube.com/watch?v=qP8z-X7nFuk

Sources utilisées :

https://www.vie-publique.fr/fiches/270251-quest-ce-quune-politique-budgetaire

https://www.vie-publique.fr/fiches/270253-quest-ce-quune-politique-monetaire

E332 : Agir sur la monnaie en circulation (la politique monétaire)

A) Comment se financent les acteurs de l'économie ?

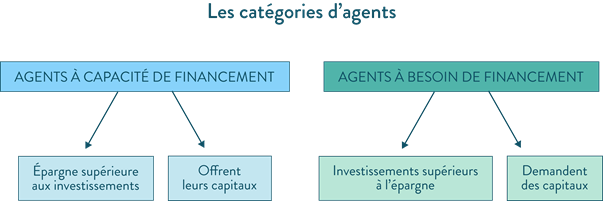

Les projets économiques de long terme comme l’achat de machines pour une entreprise ou celui d’une maison pour un ménage pose la question de la disponibilité des ressources économiques de l’agent. S’il n’est pas en mesure de s’autofinancer, il lui faudra trouver ces ressources auprès d’autres acteurs qui trouveront dans cette « avance » un moyen de rémunérer leurs capitaux. C’est cette opération de mise en contact qu’on appelle le « financement ».

Financer* l'économie, c'est fournir des capitaux aux agents économiques qui en ont besoin. Il s'agira donc de mettre en relation les agents économiques qui disposent de liquidités (capacités) avec ceux qui en cherchent (besoins):

- sources des capacités : leurs revenus sont supérieurs à leurs dépenses (épargne des ménages, réserves des entreprises)

- sources de besoins : leurs revenus ne couvrent pas leurs dépenses (consommation des ménages, Investissement des entreprises).

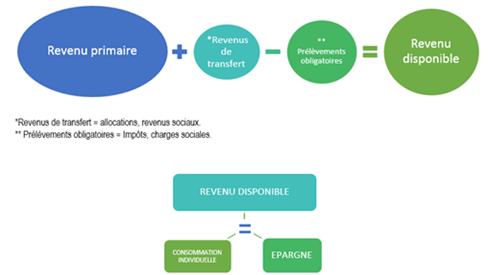

L'épargne* des ménages est la part non consommée du revenu disponible.

Les réserves* des entreprises sont constituées de la part non distribuée de la valeur ajoutée (VA).

L'investissement* des entreprises désigne l'achat de moyens de production nouveaux.

1) Comment se financent les ménages ?

Le revenu disponible des ménages* correspond au revenu dont dispose effectivement les ménages pour consommer et épargner.

Il correspond : aux revenus primaires issus du travail (salaires, traitements, honoraires, bénéfices de l’activité agricole, commerciale et artisanale, …) et du capital investi (intérêts et dividendes perçues),

- moins les prélèvements obligatoires (taxes, impôts, cotisations sociales)

+ auxquels il faut ajouter les transferts sociaux reçus (remboursement des soins, congés maladie, allocations chômage, pensions de retraite, allocations familiales, minima sociaux, …).

Si le revenu disponible est inférieur aux dépenses de consommation, le ménage doit financer son déficit : il est en situation de besoins de financement. Inversement quand il dégage une épargne* (part du revenu disponible non consommée), le ménage est en capacité de financement : il va placer cette épargne pour qu’elle soit source de revenus.

2) Comment se financent les entreprises ?

L’excédent brut d’exploitation (EBE) est la part de la valeur ajoutée réalisée par l’entreprise qui rémunère le capital investi. Il faut donc soustraire à la VA la part du travail (salaires, primes, cotisations versées) et la part de l’état (taxes et impôts).

L’EBE comporte donc la part versée aux propriétaires et actionnaires (dividendes), le remboursement des emprunts aux créanciers (intérêts) et les réserves gardées dans l’entreprise.

Ces réserves vont permettre aux entreprises d’autofinancer leurs investissements (financement interne).

Document 2 : évolution du partage de la VA des entreprises

L’investissement* désigne la modification du capital de l’entreprise soit pour remplacer le capital existant (investissement de remplacement), soit pour augmenter les quantités produites (investissement de capacité), soit pour améliorer la production (qualité ou productivité : investissement de productivité).

Néanmoins si ces réserves sont insuffisantes pour couvrir les besoins de financement, les entreprises vont se tourner vers les banques (emprunt bancaire) soit auprès des marchés financiers (émissions d’actions et/ou d’obligations).

Dessine-moi l'éco : Comment les entreprises financent-elles leurs projets ?

3) Comment se financent les états ?

Le solde budgétaire de l'État est en France la différence entre le niveau des recettes et le niveau des dépenses constatées dans le budget de l’État. Lorsque ce solde est positif, il s'agit d'un excédent. Dans le cas contraire, on parle de déficit.

Comme tous les agents économiques, en cas de déficit, l’état doit financer son déficit, soit en augmentant les prélèvements obligatoires (notamment les impôts), soit en empruntant et donc, s’endetter, notamment via les marchés financiers (obligations assimilables du Trésor (OAT) et bons du trésor français).

Comment se finance l'état :

https://www.youtube.com/watch?v=asGtrIc6MTo

Document 3 : évolution des taux des emprunts français sur les marchés financiers

Toutes ces opérations de financement ont donc recours à un intermédiaire souvent dématérialisé : la monnaie.

INITIATION A L'EC2 - Document F

B) Quelles sont les fonctions et les formes de la monnaie ?

1) La monnaie assure trois fonctions indispensables pour l’activité économique :

- elle constitue un intermédiaire des échanges : les produits s’échangent contre ce bien particulier appelé monnaie d’échange. Celui-ci permet ensuite l’achat d’autres biens. La monnaie est donc un bien particulier, reconnu et accepté par tous, destiné à faciliter les échanges. En l’absence de monnaie, les transactions prendraient la forme du troc qui freine ces transactions ;

- elle représente l’unité de compte des échanges : la valeur échangée est exprimée en unités de monnaie (le prix des biens et services sont fixés en euros en France). Avec l’introduction de la monnaie, on peut mesurer et comparer des biens et services différents. C’est donc une unité de compte qui permet d’établir le prix de chaque bien. La monnaie détermine ainsi une échelle générale des prix entre tous les biens. Elle fonctionne comme un équivalent général rendant toutes opérations économiques comparables ;

- elle sert de réserve de valeur. Cela signifie qu’elle peut être conservée afin de reporter dans le temps et les achats. La mise en réserve de la monnaie pour des achats ultérieurs repose cependant sur le maintien du pouvoir d’achat de la monnaie (absence d’inflation).

D’après : JP Simmonet, un peu d’économie, http ://www.lyc-arsonval-brive.ac-limoges.fr/jp-simonnet/spip.php?article655

NB : la monnaie peut avoir d’autres fonctions non économiques. Par exemple, émise par l’autorité politique sur un territoire, elle peut contribuer à l’identité nationale entre les membres de la société d’appartenance (fonction politique).

2) Dans les PDEM, la monnaie existe sous 3 formes :

- sous forme de pièces : c'est la monnaie divisionnaire ;

- sous forme de billets : c'est la monnaie fiduciaire ;

- sous forme immatérielle : c'est la monnaie scripturale.

|

Formes de la monnaie |

Caractéristiques |

|

Monnaie divisionnaire (moins de 1% de la monnaie en circulation) |

Nommée également "monnaie métallique" parce qu'elle est formée par l'ensemble des pièces monétaires qui facilitent les opérations et les transactions à faible valeur. Autrefois, elle indiquait sa teneur en métaux précieux (une livre = 500 grammes d’or). |

|

Monnaie fiduciaire (11% de la monnaie en circulation)

|

La monnaie fiduciaire est l'ensemble de papiers et des billets bancaires ayant une valeur nominale non convertibles en or, elle est aussi connue par la monnaie papier (billets). On peut ajouter les chèques. Elle repose sur la confiance dans la valeur inscrite sur le papier (« fides » = fidélité, confiance) |

|

Monnaie scripturale (88% de la monnaie en circulation) |

Ensemble de dépôts à vue en ouvrant des comptes sur les livres des institutions financières ce qui permet de garder des traces et épargne son détenteur de risques de perte. Elle est sous forme de virement, de prélèvements bancaires, des cartes bancaires de paiement et autres qu'on va toujours découvrir suivant l'évolution de l'économie. |

Document 4 : Evolution des formes de la monnaie depuis 1789

C) Comment la politique monétaire agit-elle sur la conjoncture ?

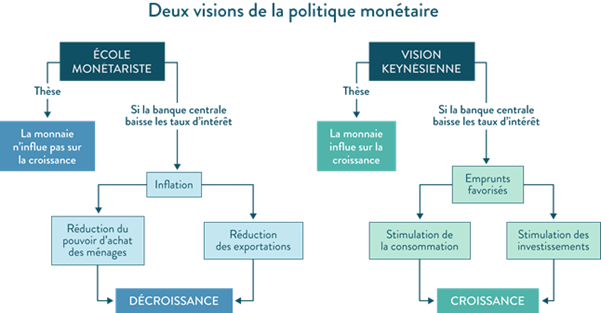

La politique monétaire* est l'action par laquelle l'autorité monétaire, en général la banque centrale, agit sur la masse monétaire (quantité de monnaie en circulation).

Pour comprendre les mécanismes de la politique monétaire, il faut repartir du financement des acteurs de l'économie par l'emprunt bancaire : que se passe-t-il quand une banque accorde un crédit ?

1) Quel est le rôle des banques dans la circulation de la monnaie ?

Les banques créent de la monnaie : "Les crédits font les dépôts"

Un crédit bancaire est une mise à disposition de fonds à une date ou une période donnée contre obligation de remboursement moyennant une rémunération, le taux d’intérêt.

Un crédit se conclut par l’intermédiaire d’un contrat entre un emprunteur et un préteur. Les banques sont les principaux fournisseurs de crédit, tant aux particuliers qu’aux entreprises. Le mot « Crédit » à la même étymologie que le mot « Croire » (en latin, « crédo » = je crois, j’ai confiance).

Dans le monde contemporain, une partie de la monnaie est scripturale, créée par les crédits accordés par les intermédiaires financiers ; la masse monétaire évolue constamment. Elle désigne l'ensemble des moyens de paiement dont disposent les agents économiques d'une économie donnée.

Les banques ne se contentent pas de prêter la totalité de la monnaie qu'on leur a confiée (dans ce cas, ce seraient les dépôts qui feraient alors les crédits), elles prêtent aussi de la monnaie qu'elles n'ont pas en dépôt, et ce sont alors les crédits qui font les dépôts. C'est cette création monétaire qui permet aux agents économiques de financer leurs projets de consommation (ménages) ou d'investissement (entreprises).

La création monétaire* est le processus par lequel de la monnaie nouvelle est introduite dans le circuit des échanges économiques.

Les mécanismes de la création monétaire (Money 1)

=> Questions :

1) Quelles sont les 4 étapes de l'histoire de la monnaie ?

2) Sur quel principe commun repose ces 4 formes de monnaie ?

3) Qu'est-ce qui change avec la création monétaire ? (4')

4) Pourquoi un crédit est-il dit créé "ex nihilo" ? (5'20)

5) Pourquoi dit-on que la banque centrale est le "prêteur en dernier ressort"* ? (6'30)

6) Pourquoi peut-on dire que ce sont "les crédits qui font les dépôts" ?

7) Qu'est-ce qui justifie la création monétaire ?

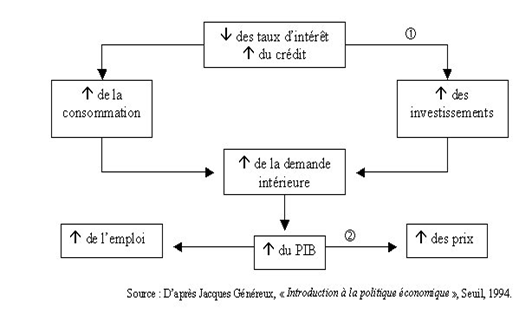

La création monétaire joue un rôle très important dans l’économie puisque les crédits accordés par les banques vont permettre de financer une partie de la consommation des ménages et des investissements des entreprises. De fait, c’est donc le PIB et la croissance qui sont directement impactés par le niveau des crédits accordés dans une économie à un moment donné.

Néanmoins, cette création connait des limites du fait des contraintes qu’elle implique.

2) Comment contrôler la création monétaire ?

La banque centrale* joue le rôle de "banque des banques" : Lorsque celles-ci ne sont pas parvenues à se refinancer, soit auprès du marché monétaire, soit auprès d'autres banques, elles possèdent la possibilité de se refinancer auprès de la banque centrale. La banque centrale est alors qualifiée de banque préteur en dernier ressort.

La banque centrale influence le taux d'intérêt des crédits accordés par les banques en modulant ses taux directeurs*, c'est-à-dire les taux auxquels empruntent les banques. Ce sont les décisions concernant le niveau de ces taux directeurs qui détermine la politique monétaire* menée par le pays.

La création monétaire par ce procédé reste soumise à des contraintes ou des limites pratiques ou réglementaires qui la maintiennent dans certaines limites :

- Les clients d'une banque réclament régulièrement de la monnaie banque centrale (retrait via un distributeur automatique de billets par exemple), une banque a donc besoin d'une réserve minimale de billets liée à la quantité de monnaie scripturale qu'elle accorde.

- Les taux directeurs sont le principal outil de la politique monétaire : les établissements de crédit empruntent aux banques centrales à un taux d'intérêt défini par la banque centrale, le taux de refinancement, la monnaie banque centrale dont elles ont besoin. En augmentant (respectivement en baissant) ses taux d'intérêt à court terme (ceux du refinancement des banques), la banque centrale rend plus difficile (plus facile) l'accès au refinancement pour les banques commerciales, et induit un renchérissement du coût d'un crédit pour l'emprunteur (ménage ou entreprise). De ce fait, une hausse du taux d'intérêt entraîne (toutes choses égales par ailleurs) une baisse de demande de crédit. Une diminution du taux de refinancement a évidemment un effet contraire.

D'après l'article Wikipédia "création monétaire", http://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9ation_mon%C3%A9taire#Limites_2

Les limites à la création monétaire (Money 2)

=> Questions :

1) Quelles sont les règles prudentielles imposées aux banques ?

2) Quelles sont les 2 "béquilles" du système monétaire ?

3) Pourquoi sont-elles des "béquilles" ?

La politique monétaire* est l'action par laquelle l'autorité monétaire, en général la banque centrale, agit sur la masse monétaire (quantité de monnaie en circulation).

Politique monétaire conventionnelle :

https://www.youtube.com/watch?v=cTN6MDn1aVg

Une banque centrale, à quoi ça sert ? :

https://www.youtube.com/watch?v=H6pg4zOGhTk

Le rôle de la politique monétaire est de veiller à la stabilité monétaire et financière. Ce qui consiste à fournir les liquidités nécessaires à la croissance de l’économie tout en garantissant la stabilité de la monnaie.

L’augmentation de la quantité de monnaie disponible dans l’économie ne doit être ni trop faible (le risque est de limiter l’activité économique, si les moyens de paiement en circulation sont insuffisants), ni trop rapide par rapport à la croissance de la production (le risque est de provoquer une hausse des prix, inflation, si le pouvoir d’achat à la disposition des agents est supérieur à l’offre de biens et services disponibles).

Dessine-moi l'éco : La création monétaire, un taux d'inflation à contrôler :

https://www.youtube.com/watch?v=o2u7Xa57y8A

La politique monétaire peut être expansive (hausse de la monnaie en circulation par l’augmentation des crédits accordés par les banques => création monétaire) ou restrictive (contrôle de la monnaie en circulation en freinant les crédit accordés) selon les objectifs que se donne les directeurs de la banque centrale en lien avec le gouvernement.

C’est la lecture de la conjoncture par les gouvernements et les directeurs des banques centrales qui va déterminer la politique monétaire choisie :

- Si la priorité est donnée à la croissance et l’emploi, ils opteront plutôt pour une politique monétaire expansive destinée à relancer la croissance.

- Inversement, si la priorité est donnée à la baisse de l’inflation (désinflation), ils opteront plutôt pour une politique restrictive, destinée à freiner l’écart entre la demande et l’offre.

Document 5 : Evolution des taux directeurs de la BCE, de la FED et de la BOE

Le policy-mix, ou le dosage macroéconomique, désigne la combinaison par l'État de politique budgétaire et de politique monétaire afin d'atteindre des objectifs politiques.