S2. Dossier de documents

SOCIOLOGIE

S2 : Normes, socialisation et déviance

DOSSIER DE DOCUMENTS

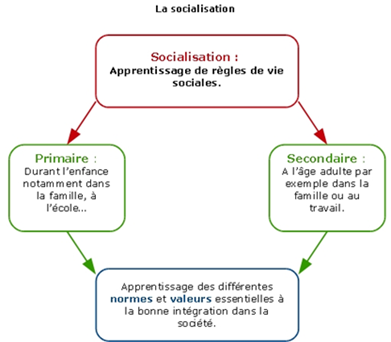

S2-1. Les processus de la socialisation

S2-1-1. LES MECANISMES DE LA SOCIALISATION PRIMAIRE

A) Comment les individus expérimentent-ils et intériorisent-ils des façons d'agir, de penser et d'anticiper l'avenir socialement situées ?

B) Pourquoi la socialisation est-elle differenciée ?

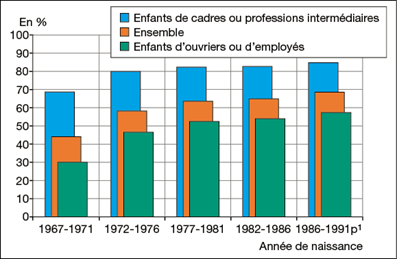

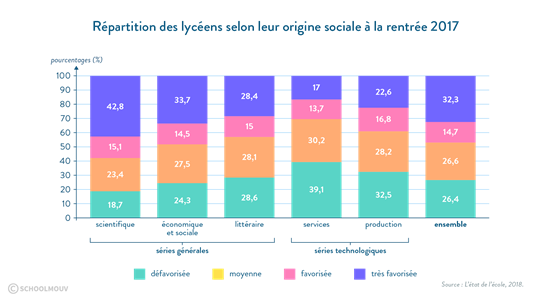

ILLUSTRATION : Les inégalités scolaires

Obtention du baccalauréat selon la génération et le milieu social

Source : Ministère de l’Éducation nationale, L’état de l’école, 2014.

Questions :

1) Comparez les évolutions des taux d’obtention du baccalauréat des enfants de cadres et de PI à celles des enfants d’ouvriers et d’employés.

2) Pourquoi les comparer ?

Questions :

1) Comparez la répartition dans les filières des lycéens issus des catégories sociales défavorisées à celle des lycéens issus des catégories sociales très favorisées.

2) Qu’est-ce qui distingue ces 2 groupes de filières ?

3) Comment expliquer ces différences ?

4) Pourquoi s’agit-il alors d’« inégalités » ?

C) Comment la diversité des configurations familiales modifie-t-elle les conditions de la socialisation des enfants et des adolescents ?

Document 6 : La diversité des formes familiales en France de nos jours

Champ : France métropolitaine

Source : INSEE et INED, Recensements de la population et Tableaux de l’économie française, 2020

Questions :

1) Comment a été construit de graphique ?

2) Selon vous, quel type de famille désigne l’expression « familles traditionnelles » ?

3) Que déduire de ce document ?

Document 7 : Evolution de la part d’enfants vivant dans une famille recomposée

4) Montrez que ce document complète le précédent.

Document 8 : Familles selon le nombre d’enfants de moins de 18 ans

|

|

1990 |

2015 |

|

1 enfant |

3 265,9 |

3 471,7 |

|

2 enfants |

2 729,4 |

3 008,3 |

|

3 enfants |

1 049,4 |

988,3 |

|

4 enfants ou plus |

384,9 |

288,3 |

|

Ensemble |

7429,5 |

7756,6 |

Champ : France métropolitaine, population des ménages, familles avec au moins un enfant de 0 à 17 ans (en âge révolu).

Source : Insee

Questions :

1) Décrivez oralement le tableau : lignes, constructions des colonnes.

2) Calculez la part en pourcentage des familles de 2 enfants au plus en 2015. Qu’en conclure ?

3) Calculez la part en pourcentage des familles de 4 enfants ou plus en 1990 et en 2015. Qu’en conclure ?

4) Comment ont évolué les structures familiales en France depuis 1990 (synthèse des 3 documents).

5) Comment ces évolutions peuvent-elles impacter la socialisation familiale ?

S2-1-2. LES FORMES DE LA SOCIALISATION SECONDAIRE

A) Montrez qu'il existe des socialisations secondaires à la suite de la socialisation primaire.

Socialisations professionnelle, conjugale et politique

Document 1 : Les contextes de la socialisation politique

Source : Socialisation citoyenne et représentations de l’altérité, Alessandro Bergamaschi, 2024

Champ : enquête quantitative dans plusieurs lycées situés dans le

Département des Bouches du Rhône – BDR (Région Provence Alpes Côte d’Azur).

L’échantillon a impliqué 1 300 élèves (âge 16.4 M – filles 52 %) distribués selon un critère par

quotas entre les filières professionnelles, technologiques et générales (~30 % par filière).

Questions :

1) Comparez les contextes les plus et les moins fréquentés quant à la socialisation politique.

2) Selon vous, quels seraient les plus et les moins "efficaces" quant à la transmission des messages politiques ?

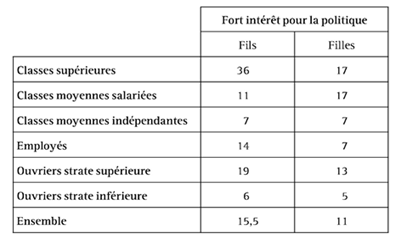

Document 2 : La transmission des intérêts politiques

Source : Dictionnaire, genre et science politique, Lucie Bargel, 2003

Questions :

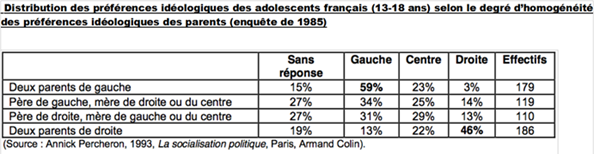

1) Montrez que l’intérêt politique des enfants est « socialement située » (1er tableau).

2) Montrez que le second tableau souligne l’importance de la socialisation familiale dans le processus de socialisation des individus.

3) Nuancez ce constat.

Document 4 : Oser le couple

Le titre est légèrement provocateur, car la majorité aujourd’hui « ose » le couple. On a voulu néanmoins pointer du doigt la difficulté qu’on a aujourd’hui à s’engager. Le rêve d’amour, le désir de famille restent très forts, mais l’engagement conjugal suscite beaucoup d’hésitations. On a peur de faire le mauvais choix, peur de se perdre. (…) Car l’engagement dans la vie conjugale suppose le dépassement de soi, l’oubli de soi, à tel point qu’on va changer d’identité, qu’on ne sera plus jamais le même. Il faut avoir le désir de construire ce « troisième territoire », un nouveau monde à deux, qui va nous entraîner, nous transformer (…).

Ne serait-ce que dans la manière de toucher les objets, comme je le montre dans mon livre sur les « petits agacements », qui sont au cœur du fonctionnement conjugal : si on se dit « ce n’est pas comme ça qu’il faut faire », on se crispe sur ses idées et on n’entre pas dans le monde de l’autre. Il faut accepter d’entrer dans son point de vue et d’évoluer un peu soi-même. C’est de cette manière qu’on peut tricoter l’entente conjugale, à partir de la compréhension et de l’acceptation de la différence (…).

L’un des attraits du couple, c’est de former une équipe où chacun va avoir ses compétences dans un domaine qu’il va prendre en charge. Mais ce système de rôles contrastés ravive le poids historique des différences hommes-femmes – traditionnellement la femme ayant plus de compétences dans le domaine ménager. Il faut donc trouver un juste équilibre, où chacun se sent à l’aise dans ce qu’il fait, tout en évitant une dérive trop forte vers les rôles anciens.

JC Kaufmann, « S’engager, c’est s’abandonner à l’autre », extraits d’un entretien avec C. Legrand, La Croix du 25/09/2012

https://www.la-croix.com/Famille/Couple/Jean-Claude-Kaufmann-S-engager-c-est-s-abandonner-a-l-autre-_NP_-2012-09-25-857327

Questions :

1) Quel sens l’auteur donne-t-il au titre du texte ?

2) Pourquoi le couple amène à « changer d’identité » ?

3) Que montre l’exemple des « petits agacements » ?

4) Pourquoi l’entrée dans la vie conjugale est-elle une socialisation ?

Document 5 : L'homogamie en France, qui se ressemble s'assemble

Questions :

1) A partir des racines du mot, définissez "homogamie".

2) Comment a été construit ce tableau ?

3) Donnez un exemple tiré du document de couple "homogamique". Même question pour un couple "heterogamique".

4) Quelles données faut-il prioritairement choisir pour illustrer le titre du document ?

5) En déduire : le choix du conjoint se fait-il "au hasard" ?

6) Expliquer ce constat.

7) Quel lien peut-on faire avec la notion de socialisation ?