LE COURS

CHAPITRE 5 : L'ECOLE PERMET-ELLE L'EGALITE DES CHANCES ?

SCIENCES POLITIQUES ET SOCIOLOGIE

Ce que dit le programme :

- Savoir illustrer le caractère différencié des processus de socialisation en fonction du milieu social, du genre.

- Comprendre que les chances d'accès aux formations diplômantes sont socialement différenciées.

5.1 SENSIBILISATION : ENTRE LES MURS

Entre les murs est un film français réalisé par Laurent Cantet, sorti en 2008.

Il s'agit d'une adaptation du roman de François Bégaudeau, lequel a tenu le rôle principal du film et cosigné l'adaptation cinématographique avec Laurent Cantet et Robin Campillo. L'histoire s'inspire du vécu de l'auteur lorsqu'il enseignait au collège Mozart, un établissement parisien situé en ZEP (zone d'éducation prioritaire).

Leçon de vocabulaire et capital culturel :

https://www.youtube.com/watch?v=FACNtax1MGw&pp=ygUXZW50cmUgbGVzIG11cnMgZXh0cmFpdHM%3D

L'imparfait du subjonctif :

https://www.youtube.com/watch?v=ERu1XhQDCwQ

L'après conseil de classe :

https://www.youtube.com/watch?v=9LcrSwsjU7I

Questions :

1) A l'aide de ces 3 extraits, présentez les fonctions que remplit ou doit remplir l'école française ?

2) Pour ces différentes fonctions expliquez quelles sont les limites à leur réalisation.

3) Quelles sont les différentes attitudes du professeur dans ces extraits. Est-ce "normal" ?

4) Mêmes questions pour les élèves.

5.2 ACTIVITES : DEMOCRATISATION OU MASSIFICATION SCOLAIRE ?

5.3 BILAN DU COURS

531 Le diplôme, un passeport pour l’emploi (Rappel CH1)

Le projet démocratique est méritocratique : chacun doit trouver une place dans la société en fonction de ses mérites personnels et non selon sa naissance et son origine sociale, son genre, son origine ethnique, etc ....

Pour évaluer les « mérites », la France s’appuie notamment sur le parcours scolaire et supérieur des candidats à l’emploi. Le diplôme est donc "le passeport pour l'emploi". A priori, plus on est diplômé et meilleure est la chance de s’intégrer et de progresser professionnellement.

532 La socialisation est différenciée (Rappel CH2)

Néanmoins, si ces instances jouent le même rôle fondamental dans le processus de socialisation, les formes de cette socialisation ne sont pas toujours identiques selon le statut de l’individu à socialiser. On parle socialisation DIFFERENTIELLE*.

Par exemple, la socialisation peut varier selon le sexe ou selon l’origine sociale.

533 La place de l'école dans les démocraties modernes

Les démocraties modernes qui apparaissent à partir du XVIIème siècle reposent sur la reconnaissance de droits politiques et juridiques fondamentaux : l’égalité des citoyens repose sur l’égalité des droits à l’expression et à l’opinion, l’égalité des droits de vote et l’égalité devant la justice (état de droit).

Les positions sociales ne sont plus déterminées par la naissance comme dans l’Ancien Régime aristocratique mais par les mérites individuels. C’est la méritocratie. Les démocrates modernes aspirent ainsi à un « idéal égalitaire » : s’ils existent toujours des inégalités, elles ne peuvent être que provisoires et légitimes.

La MERITOCRATIE* est un système de gouvernance ou d'organisation dans lequel les postes et responsabilités sont assignés aux individus qui ont démontré leur compétence, leur intelligence ou aptitude (« mérite »).

Si les positions sociales sont déterminées au mérite, il n’y a plus de « race de riches et de races de pauvres ». La hiérarchie sociale résulte de la mobilité sociale grâce à laquelle chacun peut trouver une place selon ses mérites. C’est dans le cadre de ses principes démocratiques qu’émerge l’école qui doit évaluer et légitimer les mérites, notamment par la distribution des diplômes, clés de la réussite sociale et professionnelle.

Pour la France, l'option choisie a été celle d’une école républicaine (valeurs démocratiques), gratuite (ouverte à tous) et laïque (indifférente aux cultes privés).

D’une manière globale, on peut distinguer 3 grandes missions pour l’école républicaine française :

- l'instruction : transmettre des connaissances et des savoirs ;

- la formation : préparer à la vie professionnelle ; le diplôme est pensé comme un certificat qui valide des compétences qui ont une certaine valeur pour les employeurs (cf. capital humain*)

- l'éducation : former les individus à la citoyenneté c’est-à-dire à la connaissance et l’exercice des droits et devoirs du citoyen et au « vivre ensemble » (tolérance, socialisation, des valeurs communes).

Ces missions doivent se déployer dans un cadre d’ouverture à l’ensemble des « enfants de la République » : l'école a un devoir de se démocratiser (améliorer l'accueil des jeunes issus des catégories populaires) et de promouvoir l’égalité des chances*.

L'EGALITE DES CHANCES* suppose que le statut social des individus d'une génération ne dépende plus des caractéristiques ethniques, religieuses, sexuelles ou sociales, héritées mais des seuls mérites individuels.

Le projet d’une école démocratique repose donc sur le droit de chacun à une position sociale conforme à ses mérites et oblige les institutions scolaires à garantir à tous les mêmes chances de réussite.

Ces principes établis, comment peut-on situer l’école française au regard de ses missions ?

534 L'école française s'est démocratisée

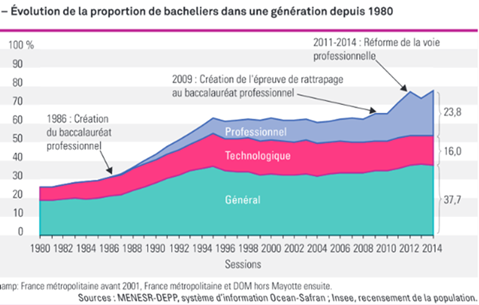

Depuis les années 50, la France est entrée dans un vaste processus de démocratisation, symbolisé par l'objectif de rendre bacheliers 80% des jeunes d'une classe d'âge. Il s'agissait de développer le capital humain et technologique de la France.

Actuellement, l’objectif du système solaire est d’amener 50% d’une classe d’âge au niveau Bac+3 (En 2016, 16 % des 25-34 ans ont un niveau Bac+2, 29% ont un niveau supérieur à Bac+2).

Pour réaliser cet objectif ambitieux, l'école a dû connaître de profondes réformes : construction de locaux, recrutement d'enseignants, refonte du collège, restructurations des filières et des options au lycée, émergence des baccalauréats professionnels et technologiques, ...

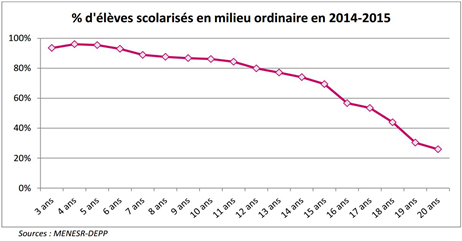

Illustration : Taux de scolarisation en France

Illustration : Taux d’accès à un diplôme ou à un type de formation en France

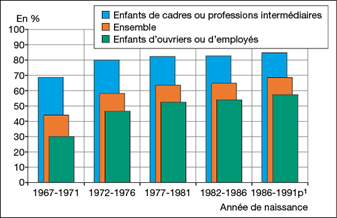

Illustration : Obtention du baccalauréat selon la génération et le milieu social

Source : Ministère de l’Éducation nationale, L’état de l’école, 2014.

Au cœur de cet effort d’éducation, le diplôme reste la clé de l'insertion et de la réussite professionnelle. L'école soit le principal vecteur de « l'ascenseur social » dans nos sociétés et c'est notamment vrai pour les jeunes issus des catégories les plus défavorisés. Aujourd'hui, si le diplôme ne garantit plus l'accès à l'emploi et notamment à un emploi équivalent au niveau du diplôme obtenu (déclassement des diplômes, surqualification des travailleurs), il reste que l'absence de diplôme est la première cause du chômage et du positionnement durable dans le précariat.

534 Les inégalités scolaires fragilisent l'égalité des chances

Si l’école française a incontestablement améliorer l’accès à l’école et à l’enseignement supérieur depuis les années 50, cet effort a-t-il profité à la démocratisation scolaire c'est-à-dire la possibilité pour tous les enfants d'accéder aux meilleures formations selon leurs mérites ?

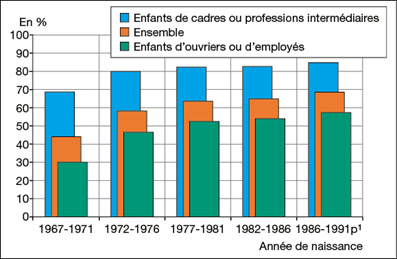

Illustration : Obtention du baccalauréat selon la génération et le milieu social

Source : Ministère de l’Éducation nationale, L’état de l’école, 2014.

Débat : assiste-t-on à une véritable démocratisation scolaire ou à une massification ?

La MASSIFICATION est un constat : il y a de plus en plus d’enfants qui fréquentent les institutions scolaires et de plus en plus longtemps. C’est notamment le cas pour ceux qui en étaient les plus éloignés avant 1950 : les classes moyennes et les classes populaires.

La DEMOCRATISATION* est plus qualitative que ce constat purement quantitatif : elle évalue l’égalité des chances en prenant en compte les effectifs initiaux selon l’origine sociale et leurs représentations dans les différentes filières de l’école et notamment les filières d’excellence (bacs généraux, écoles d’ingénieurs, diplômes Bac+5, écoles de commerce, médecine, IEP, ENA, …).

Depuis les années 50, le nombre de jeunes qui fréquentent les structures scolaires augmente. Mais cette massification est-elle vraiment une démocratisation ?

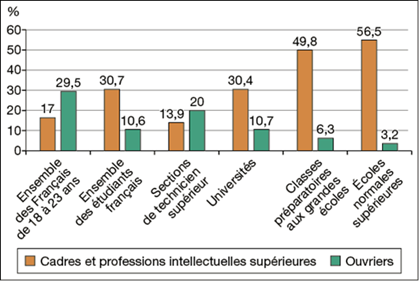

Les résultats scolaires connaissent de fortes disparités liées aux origines sociales. On peut donc parler d'inégalités scolaires*. L'augmentation quantitative du nombre de bacheliers doit être nuancée en distinguant la « valeur scolaire et professionnelle » des différents bacs. Les élèves des catégories populaires sont surreprésentés dans les filières techniques et professionnelles, les moins valorisés scolairement et professionnellement.

Illustration : Origine sociale des étudiants français au cours de l’année 2012-2013 (en %)

Source : Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 2013.

Dans ce contexte, on pourrait parler du maintien d’une inégalité des chances au détriment de certains jeunes issus des classes populaires notamment.

Des classes préparatoires et des grandes écoles toujours aussi fermées :

https://www.inegalites.fr/Des-classes-preparatoires-et-des-grandes-ecoles-toujours-aussi-fermees

Les inégalités scolaires résultent principalement sur des facteurs économiques et sociaux: l'inégalité devant la culture, l'inégalité devant l'éducation, etc., montre que les individus ne bénéficient pas des mêmes chances en raison de position différente dans l'échelle sociale.

Rallyes mondains (goûters culturels) :

https://www.youtube.com/watch?v=Rg3iEUryGno&ab_channel=mc4cm

LLG, un lycée d'exception :

https://www.youtube.com/watch?v=j7LN_IvZHLY

C'est notamment le cas pour la transmission du capital culturel : le capital culturel de l'école ne correspond pas forcément à celui transmis dans les catégories sociales populaires. De plus devant les difficultés d'un parcours d'excellence, les enfants des catégories populaires peuvent s'auto-sélectionner au profit de filières plus accessibles.