E5.1 : Intégration économique et politique de la concurrence en Europe

SCIENCE ECONOMIQUE

E5 : QUELLES POLITIQUES ECONOMIQUES DANS LE CADRE EUROPEEN ?

E5.1 : INTEGRATION ECONOMIQUE ET POLITIQUE DE LA CONCURRENCE EN EUROPE

|

Questionnements |

Objectifs d’apprentissage |

|

Quelles politiques économiques dans le cadre européen ? |

-Connaître les grandes caractéristiques de l’intégration européenne (marché unique et zone euro);comprendre les effets du marché unique sur la croissance. E511

-Comprendre les objectifs, les modalités et les limites de la politique européenne de la concurrence. E512

1 semaine (6h) |

E511 : MARCHE UNIQUE ET ZONE EURO

Connaître les grandes caractéristiques de l’intégration européenne (marché unique et zone euro) (A); comprendre les effets du marché unique sur la croissance (B).

3h

A) Quelles sont les caractéristiques de l’intégration européenne ?

On parle d'intégration économique* pour désigner le fait que des pays décident de créer un espace économique commun. Il existe plusieurs formes d'intégration économique comme la zone de libre-échange, l'union douanière, etc… De ce point de vue, l'ASEAN, l'ALENA comme l'UE sont des formes d'intégration économique. Mais l'UE constitue une expérience particulière.

Avec l'achèvement du marché unique et la mise en place d'une monnaie commune, l'UE est désormais une union économique et monétaire* (UEM) c'est-à-dire un groupe de pays qui ouvert leurs marchés pour former une zone de libre-échange et adopté une monnaie unique.

Aujourd'hui, l'UE se conçoit comme un vaste espace d'échanges et de coopérations économiques.

Le développement des échanges dans la zone doit favoriser la coopération et la convergence des économies nationales : des états qui coopèrent, ce sont des états qui ont des intérêts vitaux en commun. Cette situation devrait pacifier les relations entre ces nations autrefois engagées dans des conflits dévastateurs.

Mais l'Europe, c'est aussi un projet politique, assis sur les réussites économiques. On assiste à l'émergence d'une citoyenneté européenne (cf. La charte des droits fondamentaux) :

Enfin, la puissance économique européenne doit peser de tout son point dans les relations diplomatiques et internationales. L'Europe peut ainsi traiter d'égal à égal face aux géants politiques que sont les EU, le Japon, La Russie et la Chine.

=> La construction du marché unique

Le marché intérieur unique désigne un espace sans frontières dans lequel les marchandises, les services et les capitaux circulent librement et où les citoyens européens peuvent librement vivre, travailler, voyager, faire leurs achats, étudier...

Avec 511 millions de consommateurs depuis l’élargissement de juillet 2013 à la Croatie, il représente un marché considérable, plus important que celui des États-Unis (325 millions).

Ce marché unique est une construction progressive. Tout d’abord, il y eut l’union douanière, avec la disparition des droits de douanes pour les échanges intra-communautaires effective dès le 1er juillet 1968 et l’instauration d’un tarif extérieur commun. Ensuite, l’Acte unique européen, adopté en 1986, a fixé au 1er janvier 1993 l’achèvement du marché intérieur. Il a aussi relancé la libre circulation des services et des capitaux et transformé la libre circulation des travailleurs, inscrite dans le traité de Rome, en libre circulation des personnes. Enfin, le traité de Maastricht en 1992 a permis l’adoption de l’euro comme monnaie unique (avec 19 des 27 États membres de l’UE au 1er février 2020).

Le marché intérieur commun repose sur 2 principes :

- Une même politique commerciale extérieure qui unifie tous les droits de douanes des pays à l'intérieur de la zone vis-à-vis des pays non-membres (union douanière).

- La suppression progressive mais totale des droits de douanes à l'intérieur de la zone : libéralisation du commerce des biens et services, libéralisation des mouvements de capitaux et libéralisation, liberté de circulation pour les membres de l'UE.

La naissance du marché unique européen (1993) :

https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000208/la-naissance-du-marche-unique-europeen.html

Le projet européen est d'abord celui d'un marché européen libéralisé : en développant le libre-échange dans la zone européenne, toutes les économies membres devraient bénéficier de ses effets positifs, en termes de croissance, de niveau de vie, de PT et de développement.

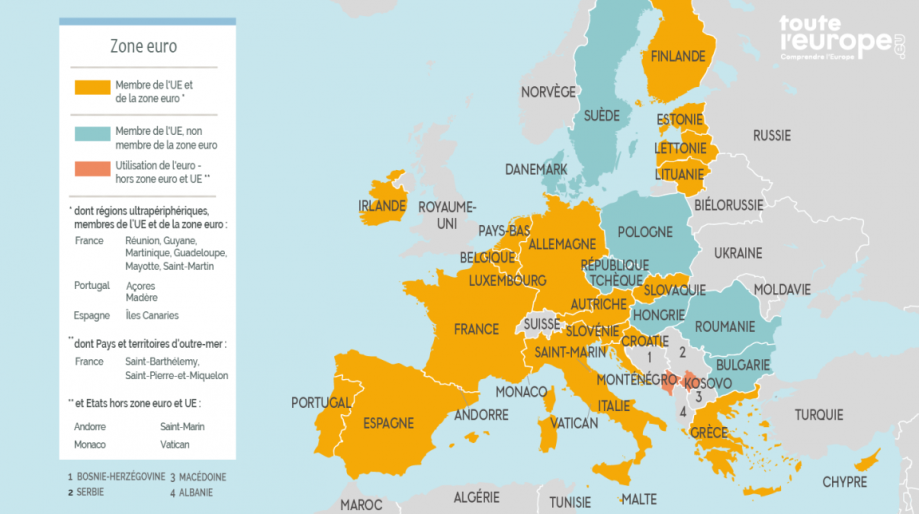

DOCUMENT 1 : Les 19 pays de la zone euro

Le traité de Rome (1957) distingue bien deux projets d'unification : l'abolition des barrières douanières et l'établissement d'un tarif commun d'une part, et d'autre part l'objectif beaucoup plus ambitieux de réaliser à l'échelle européenne les « quatre libertés » de circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux. Alors que l'union douanière qui fait de la CEE une zone de libre-échange est une réalité dès 1970, il faut attendre le milieu des années 1980 pour qu'émerge une véritable stratégie de constitution du marché intérieur. [...]

Par l'Acte unique européen [...], la construction européenne passe donc d'une logique de marché commun à une logique de marché unique, mais aussi d'une logique d'intégration négative (suppression des droits de douane) à une logique d'intégration positive (instauration des quatre libertés) en devenant, au moins sur le plan juridique, un « espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée ». [...] Le marché des biens est fortement intégré [et] le marché du capital est à l'évidence le plus abouti des marchés européens. La libéralisation complète des mouvements de capitaux, la suppression du contrôle des changes et le lancement de la monnaie unique sur les marchés financiers (1999) ont encore accéléré la fluidité du capital à l'échelle européenne.

Source : « Une brève histoire de l'intégration économique européenne », Eloi LAURENT in L'économie européenne 2017, OFCE, 2017.

Question : Retrouver dans le texte les grands moments de la construction du marché unique.

=> La construction de l’euro et de la zone euro

L'euro est la monnaie de l'Union économique et monétaire formée au sein de l'Union européenne ; elle est commune à 19 États membres de l'Union européenne (sur 27) qui forment ainsi la zone euro*.

En usage dès 1999, pour les transactions financières européennes, il est mis en circulation le 1er janvier 2002 sous sa forme fiduciaire.

DOCUMENT 2 : Les 20 pays de la zone euro

https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/joining-the-euro-area/

L'existence d'une monnaie commune repose sur 3 objectifs :

- Unifier les politiques de change de façon à limiter les chocs liés à la fluctuation des devises les unes par rapport aux autres.

- Achever le marché unique dans la mesure où la mise en place d'une monnaie commune améliore la transparence des transactions et annule les couts de convertibilité.

- Accélérer la coordination des politiques économiques par la mise en place d'une banque centrale européenne (politique monétaire commune) et des politiques budgétaires et fiscales convergentes.

C'est le Traité de Maastricht (1992) qui pose ces principes et les étapes de la mise en place de l'euro.

DOCUMENT 3 : Part des exportations de chaque Etat membre destinées aux autres Etats membres de l'UE en 2018.

Source : Eurostat, 2020.

Question : Que nous apprend ce document relativement à la construction du marché unique ?

B) Quels sont les effets du marché unique sur la croissance ?

Comment le marché unique contribue-t-il à la croissance ?

Du point de vue de l'offre, le marché européen ouvre aux producteurs nationaux la possibilité d’écouler leurs produits (débouchés) sur un total de consommateurs plus grande que les seuls consommateurs nationaux. Cette capacité à produire à l'échelle européenne voire mondiale leur permettrait de stimuler l'investissement et l'innovation, sources de croissance durable et de niveau de vie élevé. La concurrence dans la zone devrait permettre d'améliorer la compétitivité des entreprises européennes par rapport au reste du monde. De ce fait, l'Europe serait en position de force pour s'imposer sur les marchés mondiaux.

Du point de vue de la demande, l'existence du marché européen doit profiter aux consommateurs. En effet, la zone UE est le plus vaste et le plus riche marché économique mondial. Son implication dans la mondialisation devrait être bénéfique au niveau et au mode de vie, dans la mesure où les économies extérieures cherchent à investir pour s'implanter sur ce marché porteur. L’accès à des producteurs européens doit permettre de gagner en prix du fait d’une concurrence accrue, en quantités disponibles et en qualité (différenciation des produits, qualité des produits, variété).

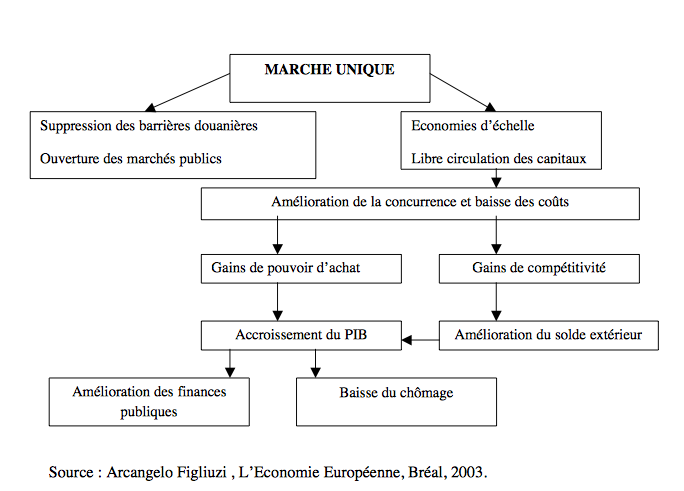

DOCUMENT 4 : Les effets attendus du marché unique

Questions :

1) Retrouver dans le schéma les effets du marché unique sur l’offre et la demande.

2) Quels sont les autres effets possibles du marché unique ?

3) Placer dans le schéma l’impact de la monnaie commune.

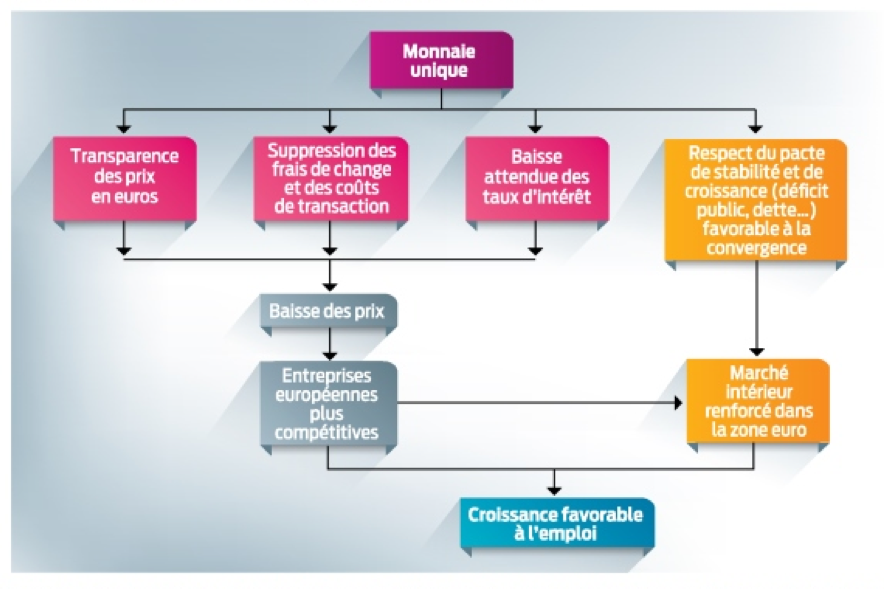

En favorisant la transparence des transactions, l’euro permet d’accomplir les effets attendus du marché unique.

DOCUMENT 5 : Les effets de la monnaie unique

Question : Relever tous les effets directs de l’euro sur le marché unique.

L'intégration par le marché repose sur l'analyse traditionnelle du gain à l'échange et de l'allocation optimale des facteurs. En ouvrant leurs marchés à la libre circulation des biens et des services, les Etats membres espèrent une intensification de la concurrence et une logique de spécialisation, pouvant également conduire à des gains de productivité, des économies d'échelle et donc à une croissance plus dynamique (fragmentation de la chaîne de valeur). On retrouve les effets attendus de l’ouverture internationale et du libre-échange : baisse des prix, compétitivité, innovation, création d’emplois, croissance.

E512 : LA POLITIQUE EUROPEENNE DE LA CONCURRENCE

Comprendre les objectifs, les modalités (A) et les limites de la politique européenne de la concurrence (B).

3h

A) Quels sont les objectifs et les modalités de la politique européenne de la concurrence ?

La libre concurrence ne signifie pas l'absence de règles. Si, dans les pays à économie de marché, les entreprises disposent de marges de manœuvre significatives, leurs stratégies sont encadrées par un ensemble de normes juridiques destinées justement à permettre une concurrence effective, équitable et surtout profitable aux consommateurs. Définir ces règles du jeu concurrentiel, contrôler leur application, sanctionner les comportements déviants, tel est l'objet de la politique de la concurrence.

La concurrence : https://www.youtube.com/watch?v=ZYkbXe_lmBo

La politique de la concurrence* renvoie à l'ensemble des politiques mises en œuvre par l'Union afin d'assurer un fonctionnement du marché non faussé et visant l'allocation optimale des ressources.

C'est une compétence européenne depuis le traité de Rome (1957). Le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) définit aujourd'hui les principes du droit de la concurrence en vigueur dans les pays membres. La construction du marché commun européen s'est établie selon le principe de la concurrence "libre et non faussée", article 26 du TFUE : "Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités".

Microsoft condamné à payer une amende de 860 millions d'euros :

https://www.youtube.com/watch?v=aWHPSnwqboo

=> Quels objectifs pour la politique européenne de la concurrence ? (Pourquoi ?)

Selon les termes employés par l’article I-3, para. 2 du Traité instituant une Constitution pour l’Europe, la politique de la concurrence vise à l’établissement d’un “marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée”. Le principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre est rappelé aujourd'hui à l'article 119 TFUE.

C’est donc au nom de ces principes que la Commission européenne (échelon européen) et l’Autorité de la Concurrence (échelon français) vont agir. Cette action peut se décliner en 2 principes :

- Agir au profit des producteurs ou offreurs : en garantissant dans la mesure du possible l’accès aux marchés de manière libre, la politique de la concurrence cherche à promouvoir la libre entrée qui doit permettre aux producteurs les plus efficaces d’entrer sur les marchés et d’étendre leurs parts de marché.

- Agir au profit des consommateurs ou demandeurs : en favorisant des règles du marché les plus concurrentielles possibles, la politique de la concurrence réduit ou élimine les pouvoirs de marché*. De ce fait, les consommateurs sont protégés des producteurs en situation de « faiseurs de prix* » : ils accèdent à des produits les plus compétitifs possibles en prix, qualité et quantité

On parle de pouvoir de marché* c'est-à-dire de situation de marché où un agent économique peut exercer une influence directe sur les prix

Faiseurs de prix* (« price makers) : Sur certains marchés qualifiés d’imparfaitement concurrentiels, il existe un ou plusieurs agent(s) ayant le pouvoir de déterminer le prix pour un ensemble des transactions contrairement à la situation de concurrence parfaite où les agents économiques sont « preneurs de prix ou price takers ».

La politique de la concurrence s'organise toutefois généralement autour des mêmes objectifs et mobilise des instruments proches. Trois volets principaux se retrouvent ainsi dans le droit de la concurrence de la plupart des pays développés :

- la lutte contre les cartels de producteurs (article 101 du TFUE),

- la répression de l'« abus de position dominante » (article 102 du TFUE)

- le contrôle des opérations de concentration (règlement n° 139/2004)

S'y ajoute, dans le cadre européen, la prohibition des aides accordées par un Etat à ses entreprises nationales, faussant ou risquant de fausser la concurrence (article 107 du TFUE) : encadrant le comportement des entreprises, la politique de la concurrence concerne ainsi également les interventions publiques.

=> Quelles modalités pour la politique européenne de la concurrence ? (Comment ?)

La lutte contre les cartels et les ententes

Les cartels de producteurs* constituent des ententes entre firmes d'un même secteur ayant pour objet de limiter la concurrence.

Leur objectif est d'obtenir un profit total plus élevé en se rapprochant d'une situation de monopole. Pour cela, les participants peuvent s'entendre sur la fixation d'un prix commun, s'échanger des informations confidentielles, se répartir les marchés sur une base géographique ou en fonction des catégories de clients ou encore définir entre eux des quotas de production, de telle sorte que la production totale soit inférieure à celle qui résulterait du libre jeu de la concurrence.

Amende record de la Commission contre un cartel de camions :

https://www.youtube.com/watch?v=0Cvgy2xM29s

Amende record contre un cartel d'équipementiers automobiles :

https://www.youtube.com/watch?v=rMdgdedIgiQ

Débouchant sur des hausses de prix nuisibles aux consommateurs, les cartels et les ententes sont prohibés par le droit de la concurrence. Les sanctions encourues sont essentiellement financières. Le niveau de la sanction doit être suffisamment dissuasif.

La répression des abus de position dominante

Certaines entreprises peuvent acquérir une position dominante sur un marché, c'est-à-dire une capacité à affecter de manière significative la concurrence sur ce marché. L'exploitation délibérée de cette situation pour restreindre la concurrence est considérée par les autorités publiques comme un abus de position dominante*.

Qu'est-ce qu'un abus de position dominante :

https://www.youtube.com/watch?v=OxOzbLOScgY

Une entreprise en position dominante peut par exemple adopter un comportement de « prix prédateurs », c'est-à-dire fixer temporairement un prix inférieur à ses coûts de production pour forcer un concurrent à sortir du marché. Une autre pratique classique est celle des ventes liées : il s'agit alors pour une entreprise en position dominante sur le marché d'un produit A d'éliminer la concurrence sur le marché du produit B en vendant les deux produits simultanément. Une entreprise en position dominante peut encore refuser à ses concurrents l'accès à des ressources rares, les dénigrer auprès de ses clients ou bien accorder à ceux-ci des remises de fidélité qui rendent prohibitif le coût d'un changement de fournisseur.

L'Europe accuse Google d'abus de position dominante :

https://www.youtube.com/watch?v=vf3s2vdVC4g

Pour mettre en évidence la position dominante d'une firme, les autorités concurrentielles doivent d'abord délimiter le marché pertinent sur lequel elle opère, c'est-à-dire identifier l'ensemble des produits substituables aux siens à l'intérieur d'un territoire donné : elles concluent généralement à la position dominante quand l'entreprise détient une forte part de marché, que la répartition des parts est inégalitaire et/ou qu'il existe de fortes barrières à l'entrée. Les sanctions sont financières et imposent un changement de pratiques pour l’entreprise condamnée.

Le contrôle des opérations de concentration

La concentration* désigne le mouvement qui aboutit à la réduction du nombre d'entreprises sur un marché. En général, la concentration prend la forme d'un regroupement d'entreprises, suite par exemple à des mouvements de fusions ou d'acquisition.

Etats-Unis : concentration dans le secteur du tabac – economy :

https://www.youtube.com/watch?v=Bcd_YDpd8W8

Les opérations de concentration ne sont pas interdites car elles constituent des logiques « naturelles » à la vie des marchés. Contrairement aux deux volets précédents, la démarche est ici préventive : il s'agit d'identifier en amont et d'empêcher les opérations susceptibles de diminuer l'intensité de la concurrence et donc de nuire aux intérêts des consommateurs. Elles doivent mesurer l'impact de l'opération sur le degré de concurrence sur ce marché : risque-t-elle de permettre l'exercice d'un pouvoir de marché générateur d'une hausse durable et injustifiée des prix ?

Bruxelles interdit à Ryanair de prendre le contrôle d'Aer Lingus :

https://www.youtube.com/watch?v=y-eIiQjHxD4

Bruxelles rejette la fusion Alstom - Siemens dans le ferroviaire :

https://www.youtube.com/watch?v=RyXKF6-knoI

Le quatrième volet de la politique européenne de la concurrence concerne les aides d’État.

Ces aides peuvent revêtir plusieurs formes: des prêts à taux faibles, des subventions publiques accordées à des entreprises, des investissements publics, des exonérations fiscales.

Le Traité prévoit un certain nombre de situations où ces aides sont autorisées puisque participant au bon fonctionnement de l’économie (aides à une région ou à un secteur en difficulté, aides favorisant la Recherche-Développement, actions en faveur des PME ou de la protection de l’environnement, ou encore en faveur de la préservation du patrimoine). Par exemple, en 2016, l’État français a fourni une aide de 4 milliards d’euros à Areva pour éviter la faillite. Cependant lorsque les aides d’État risquent de fausser la concurrence, elles sont sanctionnées. Ainsi, en octobre 2017, l’entreprise Amazon a été condamnée à rembourser 250 millions d’euros d’arriérés d’impôts à l’État luxembourgeois.

B) Quelles sont les limites de la politique européenne de la concurrence ?

La construction du marché commun européen s'est établie selon le principe de la concurrence "libre et non faussée". Cette approche doit donc définir un cadre concurrentiel qui encadre les stratégies des entreprises. Mais elle s'applique aussi aux états qui seraient désireux d'intervenir au soutien des entreprises ou secteurs nationaux.

Comment concilier cette exigence concurrentielle et ces aides publiques nationales qui pourraient l'entraver ?

=> La politique de la concurrence fragilise-t-elle la production des services collectifs

Contexte : L'approfondissement de l'intégration européenne décidée lors de la signature de l'Acte unique en 1986 a conduit, à partir des années 1990, à l'entrée dans le champ de la concurrence des services collectifs marchands jusqu'alors généralement fournis par des monopoles étatiques : télécommunications, énergie, transports, services postaux. Le démantèlement des monopoles publics a constitué la première étape du processus avec la séparation entre la gestion du réseau et la fourniture de services. Alors que la première activité est généralement demeurée en monopole, la seconde a ensuite été progressivement ouverte à la concurrence, l'opérateur historique faisant souvent l'objet d'une privatisation totale ou partielle.

Ces mutations ont suscité en France un certain nombre de craintes et de réticences, au motif qu'elles menaceraient la conception française du service public, fondée sur les principes de continuité de service public sur tout le territoire et d'égalité de traitement du citoyen. Il y aurait donc une opposition de principes entre ceux de la concurrence imposée par la commission européenne et ceux de la République française (inscrits dans la constitution). Les exigences de la concurrence permettent-elles réellement une égalité de traitement des citoyens quand le prix devient le critère du service rendu ?

'La privatisation des services publics' en une minute :

https://www.youtube.com/watch?v=ogFgWTLK2Lo

Face à ce questionnement, 2 réponses sont possibles : d’une part, cette mise en concurrence ne concerne pas certains services publics toujours fournis à titre gratuit ou quasi (Justice, Education, Sécurité) ; d’autre part, en tant qu’actionnaire, l’état peut continuer à contrôler certaines entreprises publiques productrices de services collectifs, dès lors que ces interventions respectent le cadre du marché concurrentiel.

=> La politique de la concurrence fragilise-t-elle la politique industrielle ?

La politique industrielle a pour objectif promouvoir des secteurs qui, pour des raisons d'indépendance nationale, d'autonomie technologique, de faille de l'initiative privée, de déclin d'activités traditionnelles ou d'équilibre territorial, méritent une intervention publique (Cohen & Lorenzi dans "Politiques industrielles pour l'Europe").

Cette politique est menée par les gouvernements d'un pays dont le but est d'aider les agents économiques internes au moyen de subventions et de crédits d'impôt. Ce point peut être contesté au nom de la concurrence dès lors qu’on estime que les aides de l’état au profit de certains producteurs nationaux sont illégitimes au regard de la concurrence (il s’agirait alors de protectionnisme). La commission est donc amenée à intervenir quand elle estime que le soutien aux producteurs nationaux se fait au détriment des consommateurs et/ou des producteurs des autres pays membres, notamment par des subventions.

Cela peut signifier une impossibilité pour certains « champions » nationaux à se développer grâce à leur état d’origine pour devenir dominant à l’échelle mondiale où les grosses structures américaines, chinoises ou japonaises s’imposent. La difficulté est donc de concilier un certain niveau acceptable de soutien étatique au développement de certaines structures nationales et le respect des règles concurrentielles sur le marché européen.