DEVOIR 8 (2 avril 1SES3) – 1h45 Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire

DEVOIR 8 (2 avril 1SES3) – 1h45

Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire

PROGRAMME DE REVISION :

S2 : Normes, socialisation et déviance

E2 : Les limites du marché

Le sujet comporte trois documents

SUJET : A l’aide du dossier documentaire et de vos connaissances, montrez qu’il existe des socialisations secondaires à la suite de la socialisation primaire.

DOCUMENT 1

DOCUMENT 2

Pour E.C. Hughes, le travail n’est pas une simple transaction économique, il occupe une place centrale dans la constitution de l’identité sur laquelle pèsent à la fois l’organisation matérielle et le prestige symbolique conférés à la profession exercée : dans certaines institutions (médicale, militaire, scolaire, religieuse, agricole), la sphère privée est absorbée par la sphère professionnelle qui devient un lieu de vie à part entière. Les apprentissages de la socialisation primaire (familiale, scolaire) sont reconfigurés par un processus de dépersonnalisation et de conversion quasi-religieuse qui permet d’acquérir de nouveaux savoirs et par là d’adopter une autre conception du monde.

Il va sans dire que la majorité des métiers policiers – sans être aussi contraignants, en termes de mode de vie, que les métiers militaires, correspondent particulièrement à cette définition interactionniste de l’engagement professionnel comme constitutif de la présentation de soi et du rapport au monde. Dans ce cadre, la socialisation professionnelle peut se définir comme l’ensemble des étapes qui permettent à un professionnel de le devenir à part entière. La formation professionnelle constitue un moment pivot. S’opère à cette occasion une initiation à la culture professionnelle qui fait passer du statut de profane à celui de professionnel. L’apprenti doit passer de l’autre côté du miroir et perdre – non sans douleur – son regard naïf.

Alain Marc et Geneviève Pruvost, Police : une socialisation professionnelle par étapes (2011) Déviance et Société 2011/3 (Vol. 35)

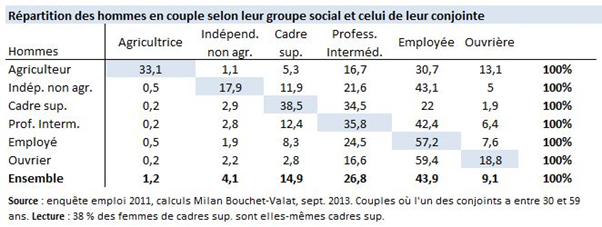

DOCUMENT 3 : Oser le couple

Le titre est légèrement provocateur, car la majorité aujourd’hui « ose » le couple. On a voulu néanmoins pointer du doigt la difficulté qu’on a aujourd’hui à s’engager. Le rêve d’amour, le désir de famille restent très forts, mais l’engagement conjugal suscite beaucoup d’hésitations. On a peur de faire le mauvais choix, peur de se perdre. (…) Car l’engagement dans la vie conjugale suppose le dépassement de soi, l’oubli de soi, à tel point qu’on va changer d’identité, qu’on ne sera plus jamais le même. Il faut avoir le désir de construire ce « troisième territoire », un nouveau monde à deux, qui va nous entraîner, nous transformer (…).

Ne serait-ce que dans la manière de toucher les objets, comme je le montre dans mon livre sur les « petits agacements », qui sont au cœur du fonctionnement conjugal : si on se dit « ce n’est pas comme ça qu’il faut faire », on se crispe sur ses idées et on n’entre pas dans le monde de l’autre. Il faut accepter d’entrer dans son point de vue et d’évoluer un peu soi-même. C’est de cette manière qu’on peut tricoter l’entente conjugale, à partir de la compréhension et de l’acceptation de la différence (…).

L’un des attraits du couple, c’est de former une équipe où chacun va avoir ses compétences dans un domaine qu’il va prendre en charge. Mais ce système de rôles contrastés ravive le poids historique des différences hommes-femmes – traditionnellement la femme ayant plus de compétences dans le domaine ménager. Il faut donc trouver un juste équilibre, où chacun se sent à l’aise dans ce qu’il fait, tout en évitant une dérive trop forte vers les rôles anciens.

JC Kaufmann, « S’engager, c’est s’abandonner à l’autre », extraits d’un entretien avec C. Legrand, La Croix du 25/09/2012